12. September 2015

Berlin, Deutschland

7. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie

12.09. - 15.09.2015

03. September 2015

Brüssel, Belgien

48. Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology (ESPN)

03.09. - 05.09.2015

25. Februar 2015

Bad Homburg, Deutschland

Telefonkonferenz Geschäftsergebnisse 2014, Fresenius

Live-Übertragung im Internet

(Die Konferenzsprache ist englisch)

Mit unserem interaktiven Analysetool können Sie eine Vielzahl an Kennzahlen des Fresenius-Konzerns und der Geschäftsbereiche auf Jahresbasis in grafischer Form aufbereiten und analysieren.

Kontakt

Vice President Investor Relations

Deputy Head of Investor Relations

T: +49 (0) 6172 608-5167

florian.feick@fresenius.com

Mit unserem interaktiven Analysetool können Sie eine Vielzahl an Kennzahlen des Fresenius-Konzerns und der Geschäftsbereiche auf Jahres- und Quartalsbasis in grafischer Form aufbereiten und analysieren.

Kontakt

Vice President Investor Relations

Deputy Head of Investor Relations

T: +49 (0) 6172 608-5167

florian.feick@fresenius.com

Weiterführende Links

Alternative Leistungskennzahlen

Die Lebenserwartung der Menschen steigt – und die Weltbevölkerung wächst. Deshalb wird eine hochwertige medizinische Versorgung immer wichtiger. Fresenius hat den Anspruch, weltweit möglichst vielen Menschen den Zugang zu hochwertigen und bezahlbaren Therapien erleichtern. Chancengleichheit in der Gesundheitsversorgung betrachten wir als eine moralische Verpflichtung und für Gesellschaften als wirtschaftlich vorteilhaft.

Fresenius ist mit Tochtergesellschaften in über 60 Ländern aktiv, unterhält ein internationales Vertriebsnetz und betreibt mehr als 50 Produktionsstätten. Menschen, die mit unseren Produkten behandelt werden, leiden oftmals unter schweren oder chronischen Erkrankungen. Unsere Aufgabe ist es, die Versorgungssicherheit und die Versorgungsqualität unserer Produkte und Dienstleistungen sicherzustellen sowie höchsten Sicherheits- und Qualitätsansprüchen für alle Prozessabläufe und Therapien gerecht zu werden.

Unser Produkt- und Leistungsangebot umfasst u. a. die Dienste eines umfassenden Kliniknetzwerks, Lösungen für den postakuten Bereich, etwa die Rehabilitation, sowie hochwertige Arzneimittel und Medizinprodukte. Außerdem nutzen wir die Möglichkeiten der Digitalisierung und entwickeln neuartige Therapieformen und Maßnahmen zum Ausbau der Primärversorgung in Schwellen- und Entwicklungsländern.

Fresenius Kabi ist spezialisiert auf Produkte für die Therapie und Versorgung von kritisch und chronisch kranken Patientinnen und Patienten. Das umfangreiche Angebot an intravenös zu verabreichenden generischen Arzneimitteln sowie die Biosimilars-Produkte mit den Schwerpunkten Autoimmunerkrankungen und Onkologie stellen bezahlbare Alternativen zu Originalpräparaten dar. Damit ermöglicht Fresenius Kabi Patientinnen und Patienten den Zugang zu modernen, qualitativ hochwertigen und bezahlbaren Therapien. Das Produktportfolio umfasst ferner klinische Ernährung und Infusionstherapien sowie die dazugehörigen medizintechnischen Produkte zur Applikation. Im Bereich der Transfusionsmedizin und Zelltherapie stellt das Unternehmen Produkte zur Gewinnung von Blutkomponenten und für extrakorporale Therapieverfahren her.

Fresenius Helios ist Europas führender privater Gesundheitsdienstleister und bietet mit seinen Akutkliniken, ambulanten medizinischen Versorgungszentren und weiteren Gesundheitseinrichtungen das gesamte medizinische Leistungsspektrum an. Das internationale Kliniknetzwerk eröffnet dem Unternehmensbereich die Möglichkeit zum Wissenstransfer zwischen den Gesundheitssystemen in Deutschland, Spanien und Lateinamerika, mit dem Ziel, qualitativ hochwertige und bezahlbare Gesundheitsversorgung anzubieten. Damit verbunden ist ein hoher Anspruch an Service und Patientenerlebnis.

Gesundheitsversorgung in Krisensituationen

Als Gesundheitskonzern müssen wir in allen Bereichen krisenfest sein und flexibel auf unvorhersehbare Herausforderungen reagieren: Es ist unsere Aufgabe, einen uneingeschränkten Zugang zu unseren Dienstleistungen und eine lückenlose Versorgung der Patientinnen und Patienten zu ermöglichen – auch unter schwierigen Bedingungen. Um dies sicherzustellen, haben wir in unseren Unternehmensbereichen leistungsstarke sowie widerstandsfähige Notfallsysteme und -programme etabliert.

Soziales Engagement

Das Ziel, möglichst vielen Menschen weltweit den Zugang zu Gesundheitsversorgung zu ermöglichen und stetig zu verbessern, verfolgen wir mit unserem gesellschaftlichen Engagement. Der Fresenius-Konzern unterstützt verschiedene regionale oder lokale Initiativen. In den USA arbeitet Fresenius Kabi seit mehr als zehn Jahren mit Americares zusammen. Der Unternehmensbereich hilft der gemeinnützigen Organisation dabei, Menschen, die von Armut oder Katastrophen betroffen sind, ein besseres Leben durch bessere Gesundheit zu ermöglichen. Er unterstützt die Organisation sowohl bei Missionen in den USA als auch international durch finanzielle Zuwendungen und Sachspenden (Produktspenden).

Kontakt

Für Fragen zum Thema Nachhaltigkeit stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

sustainability@fresenius.com

Einblicke

Unser Erfolg basiert auf dem Engagement unserer mehr als 176.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Mit ihren Leistungen, ihren Fähigkeiten und ihrem engagierten Einsatz tragen sie dazu bei, dass unsere Unternehmensbereiche führende Positionen in ihren jeweiligen Märkten einnehmen. Wir möchten auch weiterhin Talente für Fresenius gewinnen, sie an uns binden und entwickeln.

Dazu gilt es, unsere Position als attraktiver Arbeitgeber in einem von Personalmangel geprägten Marktumfeld zu festigen. Was uns dabei helfen wird, ist unsere Unternehmenskultur, in der jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter gleichbehandelt wird und die gleichen Möglichkeiten hat, sich beruflich weiterzuentwickeln, sowie ein modernes hybrides Arbeitsumfeld und attraktive Zusatzleistungen. In allen Aspekten unseres Handelns streben wir die Einhaltung international anerkannter Arbeits- und Sozialstandards an. Dies ist in unserem Verhaltenskodex und unserer Menschenrechtserklärung festgehalten.

Unsere Kultur

Bei Fresenius fördern wir eine Kultur, in der alle Mitarbeitenden gleichbehandelt werden und die gleichen Möglichkeiten haben, sich beruflich weiterzuentwickeln und ihr Bestes zu geben. Wir wissen, dass unsere Mitarbeitenden unser wertvollstes Gut sind. Und wir sind überzeugt, dass uns unterschiedliche Perspektiven, Meinungen, Erfahrungen, Kulturen und Werte dabei helfen, unser Unternehmen noch erfolgreicher zu machen. Daher fördern wir die internationale und interdisziplinäre Zusammenarbeit im gesamten Konzern.

Als globales Unternehmen spiegelt sich die Vielfalt unserer Märkte und Standorte auch in unserer Belegschaft wider, die Mitarbeitende aus mehr als 150 Nationalitäten umfasst. Für sie entwickeln der Konzern und seine operativen Gesellschaften HR-Programme, die auf die Anforderungen ihrer jeweiligen Geschäftsmodelle und Regionen zugeschnitten sind. Einheitslösungen gibt es bei uns nicht. Uns ist es wichtig, einzigartige Situationen und Individuen zu verstehen und darauf zu reagieren.

Unser Management lehnt bewusst jede Form von Diskriminierung ab. Dieses Engagement gilt gleichermaßen für Mitarbeitende, Geschäftspartner und Patientinnen und Patienten. Unser Miteinander ist von gegenseitigem Respekt geprägt. Unser Umgang untereinander ist offen, fair und wertschätzend. Beleidigungen, Demütigungen oder Belästigungen tolerieren wir in unserer täglichen Arbeit weder intern noch extern. Diese Werte sind im Fresenius-Verhaltenskodex verankert, der für alle Mitarbeitenden verbindlich ist. Er formuliert klar unsere Haltung und bildet das Fundament unserer Zusammenarbeit und Unternehmenskultur.

Mitarbeiterentwicklung

Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, sich in einem dynamischen internationalen Umfeld beruflich weiterzuentwickeln. Dazu nutzen wir in unseren Ländern verschiedene Konzepte und Maßnahmen zur Personalentwicklung, die auf die jeweiligen Marktstrukturen abgestimmt sind. Wir passen unsere Ansätze ständig an aktuelle Trends und Anforderungen an.

Herausragende Talente zu gewinnen und an uns zu binden, ist entscheidend für unseren Erfolg. Deshalb runden segment-spezifisches Talentmanagement und weitere individuelle Schulungsangebote für Mitarbeitende sowie Führungskräfte unsere Personalentwicklungsmaßnahmen ab.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Als Gesundheitskonzern tragen wir nicht nur Verantwortung für das Wohl unserer Patientinnen und Patienten, sondern auch für die Gesundheit und Sicherheit unserer Beschäftigten. Wir haben konzernweit Managementsysteme und Maßnahmen implementiert, um Unfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen zu verhindern. Ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen, hat für uns Priorität.

Beim Gesundheitsschutz ist Prävention unser Grundprinzip: Deshalb bieten wir unseren Mitarbeitenden umfassende Programme an, die ihre Gesundheit fördern und berufsbedingten Krankheiten vorbeugen. Die Arbeitssicherheitskonzepte sind an die spezifischen Geschäftsmodelle der einzelnen Unternehmensbereiche angepasst. Sie konzentrieren sich auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz im Produktionsbereich sowie auf das betriebliche Gesundheitsmanagement für Angestellte in unseren Gesundheitseinrichtungen oder in der Verwaltung.

Mitarbeiterpartizipation und Austausch mit Arbeitnehmervertretungen

Vertrauen und Zusammenarbeit zwischen Management, Mitarbeitenden sowie Arbeitnehmervertretungen ist bei Fresenius gelebte Praxis und ein fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Wir möchten unsere Mitarbeitenden in ihrem Engagement unterstützen, ihre Ambitionen fördern und aktiv Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Ein offener und kontinuierlicher Dialog zwischen Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertretungen sowie Gewerkschaften ist uns wichtig.

In den vergangenen Jahren haben wir verschiedene Dialogformate etabliert, um die Kommunikation zwischen der Unternehmensführung und Mitarbeitenden zu stärken – sowohl auf Konzernebene als auch in den einzelnen Unternehmensbereichen. So kann der Vorstand die Beschäftigten persönlich über wichtige Themen informieren. Darüber hinaus fördern wir damit unsere Feedbackkultur und den konstruktiven Austausch von Ideen.

Ein wichtiges Instrument zur Messung des Erfolgs unserer Initiativen ist der Mitarbeiter-Engagement-Index.

Kontakt

Für Fragen zum Thema Nachhaltigkeit stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Karriere bei Fresenius

Unser AngebotWeiterführende Links

Fresenius Sustainability Highlights Magazin 2024 Nachhaltigkeitsbericht 2024 Kennzahlentool

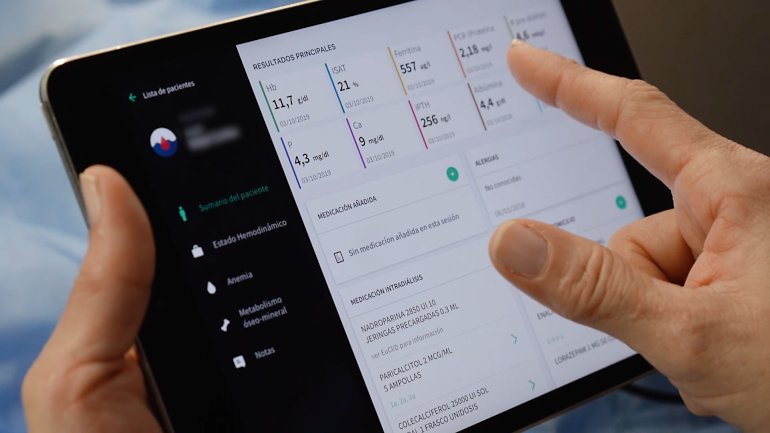

Digitalisierung gewährt vielversprechende Möglichkeiten in den Bereichen Automatisierung, Big Data und künstliche Intelligenz (KI). Im MedTech-Markt verlagert sich der Fokus zunehmend auf Konnektivität und Integrationsfähigkeit und damit weg von geschlossenen Produktsystemen. Dieser technische Paradigmenwechsel wird verstärkt durch fortschrittliche Technologien wie KI, Internet der Dinge im Gesundheitswesen (Internet of Medical Things -- IoMT) und prognosegetriebene Analytik. Der steigende Einsatz neuer Technologien wird begleitet von einer wachsenden Generierung von Echtzeit-Datenmengen im Gesundheitsbereich. Dies läutet einen Paradigmenwechsel ein: Die Kombination von Gesundheitsdaten mit fortschrittlichen Analysemethoden ist maßgeblich für den Einsatz folgender Aspekte in zukünftigen Behandlungsregimes: Prognose, Personalisierung, Prävention und Partizipation. Wir sind überzeugt, dass dies die zukünftige Gesundheitsversorgung maßgeblich prägen und Therapieergebnisse deutlich verbessern wird.

Digitale Trends

Unsere Märkte verändern sich rasant. Das gilt insbesondere mit Blick auf die digitalen Trends im Gesundheitswesen, die sich in Reaktion auf die Covid-19-Pandemie weiter beschleunigt haben. Wir beobachten entlang der gesamten Wertschöpfungskette eine steigende Nachfrage nach neuen digitalen Dienstleistungen. Patientinnen und Patienten wünschen sich zunehmend die Möglichkeit, Ferndiagnosen sowie Gesundheitsdienste auf Abruf zu erhalten. Eine datengesteuerte Entscheidungsfindung wird zunehmend in den klinischen Alltag integriert, und der Anteil digitaler Komponenten bei medizintechnischen Geräten nimmt zu. Die damit einhergehenden Cybersecurity-Risiken führen uns zugleich den Bedarf an standardisierten und widerstandsfähigen IT-Infrastrukturen vor Augen.

Digitale Prozesse und Anwendungen

Wir entwickeln in verschiedenen medizinischen Bereichen Geräte und Anwendungen, um die fortschreitende Digitalisierung z. B. in Krankenhäusern zu unterstützen. Diese Lösungen müssen nicht nur in ihrer Anwendung kontinuierlich weiterentwickelt werden, sondern auch in die jeweilige IT-Systemlandschaft von Gesundheitseinrichtungen eingebettet sein. Wir fokussieren uns auch weiter darauf, den Anteil an Software in der Medizintechnik und ihren Anwendungsgebieten zu erhöhen.

Entlang der gesamten Wertschöpfungskette werden kontinuierlich digitale Lösungen entwickelt, um interne Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten und zu vereinfachen. In verschiedenen Geschäftsbereichen wie Compliance, Lieferkette, Einkauf und Produktion setzen wir zunehmend auf intelligente Automatisierung und KI, um Geschäftsprozesse in Verwaltungsfunktionen etwa mittels Chatbots, intelligenter Dokumentenverarbeitung oder Empfehlungs- und Prognoseanwendungen zu verbessern. Verschiedene Lösungen haben wir bereits implementiert und dadurch Einsparpotenziale identifiziert, die sukzessive realisiert werden können. So unterstützt seit September 2023 ein Chatbot den globalen IT-Service-Desk, über den IT-Probleme gemeldet und zum Teil direkt behoben werden können.

Innovation

Der Fresenius-Konzern sieht Innovationen als Motor, um Produkte und Dienstleistungen auf die sich verändernden Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten auszurichten, sie stetig zu verbessern und den jeweiligen Marktbedingungen kontinuierlich anzupassen. Ziel ist es, hochwertige sowie in der Anwendung sichere und innovative Produkte für die Patientinnen und Patienten global anzubieten.

Wir verfolgen im Bereich Innovation einen integrierten Ansatz: Innovation findet entlang unserer Wertschöpfungskette an zentralen Stellen statt und führt zu:

- Verbessertem Zugang zu Gesundheitsversorgung

- Modernisierung und Digitalisierung im Gesundheitsbereich

- Verbesserung von Behandlungsoptionen durch Forschung, Telemedizin sowie künstlicher Intelligenz

Damit möchten wir unsere Position mit Fokus auf Innovation im Gesundheitswesen festigen und der Bedeutung der Leistungserbringung durch unsere Beschäftigten für die Gesellschaft Rechnung tragen.

Für uns stehen Chancen digitaler Lösungen zunehmend im Vordergrund. Durch innovative, sichere und anwendungsfreundliche Produkte und Systeme können wir die Qualität und Effizienz der Behandlungen weiter verbessern.

Kontakt

Für Fragen zum Thema Nachhaltigkeit stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

sustainability@fresenius.com

Weiterführende Links

Fresenius Sustainability Highlights Magazin 2024 Nachhaltigkeitsbericht 2024 Kennzahlentool

Die Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten hat für uns Priorität und spielt eine zentrale Rolle für unsere Managementansätze. Bei unseren medizinischen Dienstleistungen z. B. stellen Störungen wie Naturkatastrophen oder technisches Versagen im Prozessablauf ein erhebliches Risiko für Patientinnen und Patienten sowie Gesundheitseinrichtungen dar. Daneben gibt es auch betriebliche Risiken, etwa durch mögliche Hygienemängel.

Wir begegnen diesen Risiken u. a. durch strukturierte Prozesse, Schulungen und Qualitätsmanagementsysteme und arbeiten daran, die Patienten- und Produktsicherheit kontinuierlich zu verbessern. Auch die transparente Information der Öffentlichkeit ist Teil unseres Engagements für Sicherheit und Qualität.

Die Anwendung höchstmöglicher Qualitäts- und Sicherheitsstandards, die Wirksamkeit von Produkten und Serviceangeboten sowie die Einhaltung regulatorischer Bewertungs- und Compliance-Anforderungen sind wesentliche Voraussetzungen, um unsere Ambition zu unterstützen: den langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern und die Versorgung von Patientinnen und Patienten zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, setzen wir uns spezifische Ziele in den Unternehmensbereichen.

Wir haben anspruchsvolle Prozesse etabliert, die auf die Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten und effiziente Abläufe ausgerichtet sind. Im Qualitätsmanagement konzentrieren wir uns darauf, diese Prozesse mithilfe von Kennzahlen zu überwachen, zu lenken und weiter zu verbessern. Jeder Unternehmensbereich richtet sein Qualitätsmanagement individuell an seinem Geschäftsmodell aus und setzt entsprechende Schwerpunkte. Dabei erfüllen unsere Qualitätsmanagementsysteme unterschiedliche Standards bzw. orientieren sich an diesen. International gültige Standards wie ISO (International Organization for Standardization) und GMP (Good Manufacturing Practice) sind für unsere Produktionsstätten besonders bedeutend. In unseren Kliniken und Gesundheitseinrichtungen messen wir die Qualität der Patientenversorgung anhand verschiedener Indikatoren.

Hygienemanagement in Krankenhäusern

Schwerpunkte im Hygienemanagement bilden u. a. eine engmaschige Infektions- und Erregerüberwachung, regelmäßige Hygieneschulungen des Klinikpersonals, etwa zur korrekten Händedesinfektion, die Kontrolle des Antibiotikaverbrauchs sowie die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten zu Antibiotic-Stewardship(ABS)-Fachkräften. Die Umsetzung und Einhaltung der krankenhaushygienischen Maßnahmen in den Kliniken wird von unserem speziell weitergebildeten Personal begleitet und überwacht - z. B. Hygienefachschwestern und -pflegern, Krankenhaushygienikerinnen und -hygienikern sowie Hygienebeauftragten.

Den Hygienestatus überprüfen die Kliniken kontinuierlich und transparent: Helios Deutschland veröffentlicht für jede Klinik halbjährlich Zahlen zum Auftreten der drei wichtigsten multiresistenten und infektionsrelevanten Krankheitserreger.

Kontakt

Für Fragen zum Thema Nachhaltigkeit stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: